Краткая сводка:

Изобретение/Продукт: ЭВМ "Сетунь"

Разработчики: Николай Петрович Брусенцов (руководитель), Е.А. Жоголев, В.В. Верещагин, С.П. Маслов, А.М. Тишулина и др. (Московский государственный университет, МГУ)

Страна: СССР

Период: Разработка 1956-1958 гг., серийный выпуск 1959-1965 гг.

Суть: Малая цифровая вычислительная машина (ЭВМ), уникальная тем, что работала на основе троичной симметричной системы счисления (-1, 0, +1) вместо общепринятой двоичной.

"Сетунь" была пионерской разработкой, демонстрировавшей потенциальные преимущества троичной логики (большая плотность записи информации, некоторые арифметические операции выполняются проще). Однако она не получила широкого распространения и развития, оставшись уникальным экспериментом. Основная причина "неудачи" (в смысле отсутствия продолжения и массовости) – ориентация мировой и советской компьютерной индустрии на двоичную систему, что делало "Сетунь" несовместимой и "нестандартной", а также возможное недопонимание и отсутствие поддержки со стороны чиновников от науки.

История создания

Идея создания ЭВМ, работающей не на двоичной, а на троичной логике, возникла у Николая Петровича Брусенцова, сотрудника Вычислительного центра МГУ. Он считал, что троичная система счисления (особенно симметричная, с цифрами -1, 0, +1) может дать преимущества в плотности представления информации и эффективности некоторых вычислений. В 1956 году он с группой молодых инженеров и студентов приступил к разработке. Проект был поддержан руководством МГУ. Первый действующий образец "Сетуни" был готов в 1958 году, а с 1959 по 1965 год Казанским заводом математических машин было выпущено около 50 таких ЭВМ.

Принцип работы

"Сетунь" была уникальна тем, что все ее логические и арифметические операции основывались на троичной симметричной системе счисления. Вместо битов (0 или 1) использовались триты, которые могли принимать значения -1, 0 или +1. Это требовало создания специальных феррито-диодных ячеек, способных хранить и обрабатывать троичные разряды.

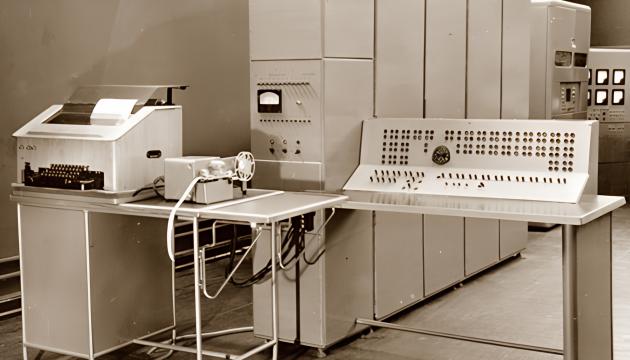

- Архитектура: Машина была одноадресной, с фиксированной запятой, последовательного действия. Длина машинного слова — 18 тритов (примерно 28,5 двоичных разрядов).

- Память: Оперативная память на ферритовых сердечниках емкостью 162 слова (по 18 тритов), внешняя память на магнитном барабане емкостью до 3888 слов.

- Быстродействие: Около 4500-4800 операций в секунду (сложение, вычитание).

- Периферия: Электромеханическое печатающее устройство и фотосчитыватель с перфоленты.

Для "Сетуни" была разработана своя система программирования, включая автокод.

Заявленные преимущества

- Большая информационная емкость трита по сравнению с битом (log23 ≈ 1.58 бита). Это теоретически позволяло создавать более компактные запоминающие устройства.

- Простота некоторых арифметических операций, например, округления чисел или представления отрицательных чисел (не требовалось специального знакового разряда или дополнительных кодов).

- Потенциально более высокая надежность некоторых логических элементов по сравнению с двоичными аналогами того времени.

- Оригинальность и новизна подхода, демонстрировавшая высокий научный потенциал советской школы кибернетики.

Почему провалилось? (не получило развития)

- Доминирование двоичной системы: К концу 1950-х мировая компьютерная индустрия уже сделала ставку на двоичную систему счисления. Производство элементной базы (транзисторов, диодов, ферритов) было ориентировано на двоичную логику. Создание и поддержка троичной элементной базы требовали бы отдельных усилий и затрат.

- Проблемы совместимости: "Сетунь" была несовместима с другими советскими и зарубежными ЭВМ, что затрудняло обмен программами и данными.

- Отсутствие поддержки "сверху": Несмотря на успешную эксплуатацию выпущенных машин в МГУ и других организациях, проект не получил должной поддержки от государственных органов, отвечающих за развитие вычислительной техники. Чиновники часто не понимали преимуществ троичной системы и предпочитали более "понятные" двоичные аналоги.

- Ограниченные ресурсы: СССР не мог позволить себе развивать параллельно две разные магистральные линии вычислительной техники (двоичную и троичную).

- Консерватизм мышления: Новаторская идея Брусенцова столкнулась с инерцией и консерватизмом части научного и инженерного сообщества.

В 1965 году производство "Сетуни" было прекращено. Позже, в 1970 году, Брусенцов создал улучшенную версию – "Сетунь-70", но она также была выпущена лишь в нескольких экземплярах.

Опередило время?

Да, в определенном смысле. Теоретические преимущества троичной логики признаются и сегодня. Возможно, если бы технология получила развитие, мы могли бы иметь более эффективные вычислительные системы. Однако инерция двоичной системы оказалась слишком сильна. "Сетунь" стала ярким, но единичным примером реализации троичного компьютера.

Можно ли реанимировать?

Реанимировать "Сетунь" в ее оригинальном виде невозможно и нецелесообразно. Однако интерес к троичной логике периодически возрождается в научных кругах, особенно в контексте квантовых вычислений (кутриты вместо кубитов) или создания специализированных процессоров. Возможно, в будущем троичные принципы найдут свое применение в каких-то нишевых или прорывных технологиях, но это уже будет не "Сетунь", а совершенно новые разработки, основанные на иных физических принципах.

WTF-фактор

Главный WTF – это то, что в эпоху, когда весь мир уверенно шел по пути двоичных вычислений, советские инженеры в МГУ создали и даже серийно выпускали компьютер, работающий на совершенно другой, **троичной логике**! Это как если бы кто-то построил успешный автомобиль, работающий на сжатом воздухе, в то время как все остальные делали бензиновые. Сам факт существования и успешной эксплуатации троичной ЭВМ – это уже вызов устоявшимся представлениям.

По легенде, название "Сетунь" произошло от небольшой речки, протекавшей рядом с местом, где ее разрабатывали, и символизировало скромность и "незаметность" этого уникального проекта на фоне гигантов двоичной эры.